2022.12.22

子どもの能力形成と脳の発達はどのようにつながっているのか

世間にあふれる「習い事」。

いずれも我が子の成長を願う親たちの期待の表れなのだろうと思いますが、他方で元気がない・コミュニケーションが苦手・引きこもりがちになる子どもたちが増えているなどの事例を見聞きする度に、はたして子供たちの能力形成に本来求められるものってなに?という疑問が湧いてきます。

今回は、子供の成長と脳の発達、そのつながりに着目しながら、本来子どもたちに求められる成長環境とはどのようなものかを考えていきたいと思います。

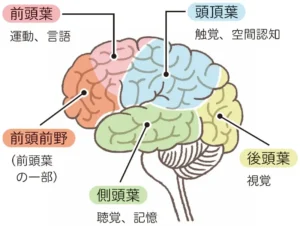

■子どもの脳は三段階で発達する

まず、主に0~5歳時に発達するのは後頭葉にある感覚野(視覚、聴覚、触覚などの五感)と言われています。

私たちは、目や耳、肌感覚などを通じて得たさまざまな環境情報を記憶などと照らし合わせ、それが何を意味するのかを理解し、それに対する反応を言語化したり、意思決定して行動に移したりすることによって、複雑に変化する社会の中で生きていくことができるようになります。感覚野の発達は、その土台となる「心と身体の平衡感覚」を身につけていく時期といえます。

次に、特に7~8歳にかけて急速に発達しはじめるのが前頭前野。ここは想像力をつかさどる領域と言われています。目の前にはないものに対してイメージしたり、推論したり未来について考えたりという、ヒトに特有の高度な認知機能を担う脳の中枢です。「相手の立場に立って物事を考える」思考も、この時期に形成され始めます。

異なる相手の心を状況に応じて想像し理解しようとする機会を豊かに得ていくほど、前頭前野の発達はさらに進んでいきます。

そして、前頭前野の発達には第二段階があります。それが思春期。前段の発達で獲得し始めた未来予測・相手視点の思考・いわゆる理性で感情をコントロールしようとする意識そのものを敢えて突き抜け感情を爆発させる時期。この過程が、結果的に前頭前野の更なる発達を促します。(この仕組みがそもそもヒトにセットされているという驚き)

未来に起こり得るリスクや不安に縛られることなく、自分の好奇心、冒険心のままに様々な未知領域に挑戦する過程で得た成功や失敗、喜びや悲しみ。これら全てが経験値として脳回路に蓄積され、社会で生き抜く力の基盤をさらに豊かなものにしていきます。

まとめると、

1.0~5歳:感覚野の発達により「心と体の平衡感覚を身につける」

2.7~8歳:前頭前野の発達第一段階で「相手の立場に立って物事を考える」

3.13~15歳:前頭前野の発達第二段階で「リスクや不安を恐れぬ挑戦をもって未知対応力を身につける」

以上、子どもの脳回路発達は大きく三段階に分けられるのではないかと思います。

■アタッチメント(愛着)が果たす役割

ただし、それぞれ次の段階に進むとき、子どもにとって次の地平はもちろん未知であり、怖れや不安といった感情が壁として立ちはだかります。

その壁を乗り越えるために重要な役割を果たすのが「アタッチメント(愛着)」の形成。

(参考:アタッチメントが生涯を支える)

子どもが未知の危機的状況に陥ると、怖れ・不安などの情動の変化や、鼓動が高まる、瞳孔が開くといった身体変化が急激に起こると言われています。未成熟な子どもは、その変化を自らの力で制御することができません。代わりに、養育個体の身体にくっつくことで、それを安定化させようとします。こうした経験を「特定の誰か」との間で蓄積していくことで、子どもは精神の安定・安心を得ていきます。

主に乳幼児期に形成される「アタッチメント」は、さまざま怖れや不安が伴った時でも「いざとなったらあの人(アタッチメント対象)にいつでもくっつける」という幼少期の体験(愛着対象の広がり)こそが、それを精神的に支える土台となっていくのです。

以上をみていくと、少なくとも特定の知識や技術を詰め込むだけの「習い事」では、本来望まれる能力形成には至らない。特に能力形成の土台をつくる幼少期の過度な「習い事」は、むしろ成長の阻害要因になりうる危険性をはらんでいるのではないか。

これからの時代に求められる「学びの機会」とはどのようなものか、引き続き考えていきたいと思います。

参考図書:マスク社会が危ない(宝島社新書)

続きを読む "子どもの能力形成と脳の発達はどのようにつながっているのか"

posted by negi at : 2022.12.22

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.17

【活力源の根っこを探る】本当に安定する親子関係とは?

前回の記事では、「集団の中で生きる力を育む」人類の子育てを扱いました。

同類が最大の活力源である人類にとって、相手と充足し合えることが集団の中で生きる上での素養であり、それが、より世界を広げて、多様な人間関係をつくっていける基盤となります。

少しずつ母親のもとから離れて、自分の足で歩みを進める子どもが、安心して外の世界に向かう時にどのように後押ししてあげたら良いのでしょうか。

母親が干渉しすぎても、子どもに嫌がられるし、一方、放置していたら愛情が薄れていってしまう。本当に安定する親子関係って何なのでしょうか。

「体の声は、祖先からのメッセージ~生物的には親子が一緒にいる方が、意味が必要~」でも扱ったように、「もともと、生物には親子関係など存在しなかった」のです。

私たちは、当たり前のように「親と子」の関係を大切にし、それを長らく継続させようと考えてしまいがちです。

本来、生物は、その種の存続(適応可能性)のために、多様な同類他者を求め、新しい世界へと飛び出していくのです。(実は、単細胞生物の時代でも、魚類・両生類の時代でも、どんどん分裂して、新個体として、新しい世界(環境)へと泳ぎ出していくそうです。もともと、生物には親子関係など無かった)

ですから、親と子の関係にあまりにも固執するのも、おかしなもので、外の世界に飛び出そうとする子どもを解き放つことが重要です。

子どもは、子どもなりに多様な仲間と出会い、遊びを通じて吸収していきます。どんどんと未知なる世界に飛び込み充足しようとする姿を、後押しするのが本来の関係であり、未知なる世界での体験を共有し、喜び合ったり・悲しみを受けとめたりすることが、親の役割かもしれません。

未知なる世界・相手と、充足し合えることが生きる上での力。これを育むために、親と子の固定的な関係を大事にするのではなく、子どもの関係世界を広げ・その進む方向性を後押しすることが、子どもの活力を上げる。そして、母親の無用な心配事も少なくなる。

もともと、生物には親子関係など存在しなかった!は、驚きとともに、子育ての概念を変えてくれる認識です。

続きを読む "【活力源の根っこを探る】本当に安定する親子関係とは?"

posted by oguma at : 2022.12.17

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.17

今の若者は、自分で自分の首を絞めていることに気づいていない?!

社会人2年目になって、ある程度仕事に慣れてくると、「仕事を選ぶ」ことが多くなっていたなと、最近感じることがあります。

特に、やりたくなかったり、苦手意識があることを避ける意識が強いと感じることが多く、上司に指摘され、あまり活力が無い状態で、半ばイヤイヤ仕事をすることも、少なくありません。結果、成果が低く、また指摘され…という負のループ。しんどい!と感じることだって多い。

そんな意識の出どころはどこなのか??

ふとしたことから、みんなで考えてみました。

映画を早送りで観る若者が増えている?

今の若者には、映画を早送りで観る人が増えていると言います。あるいは、あらすじを事前に見て、観る/観ないの判断をしたり、ストーリーと関係ないと判断した描写をスキップするといったことを、当たり前のように行っている…

その理由は、「流行りを知っておかなければ、友人との会話についていけない。話題をつくれないし、話せない。」というのが大きいそう。要は、ストーリーを把握しておくだけでOKなので、時間の節約として、早送りをしているようです。それほどまで、自集団への依存度が高いのか?!というのは、何かありそうですよね。

また、「自分が不快だと思う描写を観たくない」や、「結末を知っておくほうが安心して観れる」といった理由が、あらすじを事前に見ることを加速させているように思えます。個人的には、めちゃくちゃ気持ちがわかります。

今の若者は、存在不安に苛まれている。

存在不安とは、自身の心の拠り所が無いから生まれてくるもの。その中身は、自らの心が安定・安心する場であり、相手に対してベクトルが向いているものではありません。専ら、自分のためでしかないのです。

意識としては、その“拠り所”がなくなることに対する恐怖や、“安心”や“安定”が揺らいでしまうことに対する不安が強い。だから、不安な状態になってしまうものを“拒絶”してしまう。いわば、“わからないこと”や“先が見えないこと”が、“自分はどうなるんだろう”という不安を掻き立てるトリガーとなってしまうのです。

気持ちを浮き沈みが起きたり、感情を揺さぶられるのを“不快”と思ってしまう。これが、若者の意識には根深くはびこっています。

とにかく、得体のしれないものや、未知のもの、答えが分からないものに対する恐怖が、すごく強いのが今の若者です。“未知拒絶”とも呼べるでしょう。

つまり、ありとあらゆる圧力が“自分”を揺るがすものとしてマイナスに捉えられてしまうということ。いわば“保身(心)”の言動や思考が蓄積され続けている。

自分も、社会に出た時、その圧力の高さと、これまで積み上げてきたものすべてが通用しないことに恐れ、知らないことばかりの世の中で、「どう生きていけばいいか??」と思い悩むこともありました。そのあまり、「通用する!」と思いこんでまで、何としても自らの“拠り所”を守ろうとしたこともたくさんありました。

その出どころは、一体何なのか?

それは、圧倒的に「自分で何かを作り出したこと」が無く、真に“仲間”と呼べる人たちと、なにか達成したいことに向かって全力で向かったことがないから。生まれた時からこれまで、遊びも勉強も人間関係も、ありとあらゆることが個人化しており、みんなと何かを生み出した経験が圧倒的に無いからこそ。

今の若者は、それに気づいていません。そして、自分で自分の首を絞めていることにも気づいていない。それに、誰かが悪いわけではないんです。

自分自身も、今こうして、若者の意識を構造的にとらえようとしたことで、ようやく気付けたし、なにより、「そういう構造になっている」と分かったことがものすごく大きいと感じています。

今まで生きてきた、捉えてきた世界が狭かったこと、そしてそれが、誰かのせいではないことを知り、もっと広い世界に目を向けることが、“しんどさ“から抜け出す道なんだろうと、個人的には思っています。

参考文献:映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形 (光文社新書) 稲田豊史著

続きを読む "今の若者は、自分で自分の首を絞めていることに気づいていない?!"

posted by y-takumi at : 2022.12.17

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.13

「正解をもとめる思考」は結構根深い~変化を受け入れ、仲間と仕事をしていくためには~

社会人になって半年以上、未だに大学までの認識で取り組んでいるなあ、と思うことが沢山あります。

特に若手は、「答えがない」という状況にぶつかったり、落ち込んだりしている人も多いのではないでしょうか。

今まで学生を過ごしてきた中で、大学は自由で決めないといけないこと、判断することが沢山あるって思ってきました。でも、「答えがない」問題って進路を決める局面では、あんまり出会ったことがない。

試験はいつも答えがあるし、わかりやすく評価して単位をつける、という点では、社会と違うのは仕方のないことかもしれません。

「社会に出たら、正解なんてない。選択して進んでいく。」

頭ではわかっていても、身体に染み付いていないものです。

いろいろな業種の友達と会話していても、

「先輩や上司が言っていることが変わる」

「聞いたのに、わからないのが嫌だ」とか、よく耳にします。

最近わかってきたのは、この考えがすでにないはずの答えを求めているということ。

状況が変われば、選択は変わる。選択が変わった、ということは、どこかで状況が動いたのではないか。

最初私もあった、「変わる」が受け入れられないということは、固定の答えを求めて、それを頼りに動いているんですね。

また、私は「やってみて」に結構腰が重いタイプ。自分の中であれこれ優先判断していて、それに沿わないことはあまり進んでやってきませんでした。

自分が「正解だ」と思うことを頼りにしてきた。

最近少しずつ動いてみてわかったのは、先輩のアドバイスには、その上の先輩の蓄積もあって、やってみるといろんな発見がある。

「正解をもとめる」

今まで学校でやってきて、その思考になるのは、ある意味仕方のないことかもしれません。

そういう思考だったんだ、って認めてあげて、その上で周りの声に向き合ってみる。

今までよりも心軽く、やってみるに腰が重くならない。

そうやって今までよりちょっとずつ楽しく取り組めたら最高ですね。

続きを読む "「正解をもとめる思考」は結構根深い~変化を受け入れ、仲間と仕事をしていくためには~"

posted by itou-a at : 2022.12.13

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.10

人類が子育てする意味~周りを生かし、周りに生かされる能力・感覚を親子で磨く~

私たち人類は生物進化上、同類(=人類)を活力源とすることで生き残ってきました。

「同類に生かされている」存在なのです。リンク

一方「お互いに生かされている」はずの存在でもありますが、悩みも多いのが親子関係。とりわけ、娘や息子の成長を感じる嬉しい場面も多い一方で、これで良かったのか?といつになっても尽きないのが「子育て」の場面です。

今回はこの「子育て」に焦点を当てて、

人類の子育てとは本来何をすることなのか?を探っていきたいと思います。

続きを読む "人類が子育てする意味~周りを生かし、周りに生かされる能力・感覚を親子で磨く~"

posted by toyosima at : 2022.12.10

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.05

【子どもたちの意識】簡単に逃避してしまうのを、どうする?

文部科学省(R3年度)が発表する不登校の生徒は、「小・中学校ともに9年連続で過去最多」(リンク)

となっています。30日以上登校していない、いわゆる不登校の子どもが小学生で1.33%、中学生で5.76%なので、休みがちな状態の生徒はより多いと言えるでしょう。

もし、自分の子どもが「学校に行きたくない」となったとき、親としてどうしてあげるのがいいのか、誰もが他人事ではない時代になっていると思います。

「少しぐらい嫌なことがあっても、学校ぐらいで休む癖が付いたら、社会に出たらもっと大変なんだから…」「でも無理強いして、もっと嫌になられたら…」、このような困惑の声が、頭の中を巡ってしまうのではないでしょうか。

また大人の世界でも、仕事をすぐに休んでしまう社員、体調を崩してしまうスタッフなど、「どう声を掛けていいものか・・・」と頭を悩ませる先輩や上司の方も少なくないのではないでしょうか。

仕事をしていれば、うまくいかない時や苦しい時は、誰にでも訪れます。さらに、仕事の大半はチームでの活動。誰かが休めば、必ず誰かに皺寄せがいきます。穴が開いたところをフォローしてくれる誰かが、必ずいます。

しかし、現代の子どもや若者は「しんどいから、いかんとこ」「誰かがやってくれるから、何とかなるだろう」と一旦逃避癖が身につくと、アッという間に逃避回路ができあがってしまい、簡単に逃避体質が身体に染みついてしまうようにも感じます。

では、みんなの中でいつも生き生きしている人は、何が違うのか。

そのような人たちは、「しんどい時、行きたくない時だって、もちろんある」、「それでも、仲間の期待は裏切れないし、乗り越えたら必ず喜んでくれるお客さんや仲間がいる」と、口を揃えて言います。この仲間との充足体験や、相手との充足関係こそが、次に向かう原動力になっていることがわかります。

たとえば、しんどい時や苦しい時には、うまくいかないことやできていないことを他の人に開き出す。もちろん相手にも、思いや気持ちも全部出してもらう。そうすることで、「自分だけが苦しい訳ではなかった」「自分にそんな気持ちを抱いてくれていた」などに気付ける。相手の期待や想いに気付くことができれば、自然と「裏切りたくない」という気や力が湧いてくるようになるようです。

辛い時も、しんどい時も、仲間との繋がりや通じ合っていることを感じていれば、逃避せずに立ち向かっていけるようになるんですね。

ところが、ここで大きな問題が横たわっているのは、学校の世界です。学校の課題は、テストも提出物も勉強も基本すべて『個人』の課題。それだけでなく、最近はコロナの影響もあって、運動会や学習発表会などチーム課題に取り組める場と機会も減少しています。さらには「休み時間に他のクラスに行ってはいけない」や「密は避けて、グループ活動はなるべくしない」など、『集団(チーム)』課題や人との関わりを意識できる場が少なくなっているようです。

だからこそ、私たち大人が、子どもたちの関わりの世界を広げていくことを意識して、行動していくこと。

前回の記事でもあったように、(リンク)関係世界が狭すぎるのが子どもにとって大きな問題です。社会には、「様々な面白いことに、活力を持って取り組んでいる人たちが大勢いる!」「そんな場所がたくさんある!」と子どもたちに知ってもらうこと。

そして、「多くの人たちと課題を通じて、関係を創っていくことは楽しい」ということを、大人が背中で伝えることがまずは一番大事かもしれません。

続きを読む "【子どもたちの意識】簡単に逃避してしまうのを、どうする?"

posted by sai-hito at : 2022.12.05

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.02

【活力の根っこを探る】人類の活力源が同類なのはなぜ?

人類にとって最大の活力源は「同類」。リンク

しかし、「同類が活力源」という生物はほぼ存在せず(サルには見受けられる)、だとすると、そもそも

「人類が同類を活力源としているのは、なぜ?」という疑問が出てきます。

そこで今回は、人類の活力源が同類となった理由を考えてみます。

続きを読む "【活力の根っこを探る】人類の活力源が同類なのはなぜ?"

posted by kami-dai at : 2022.12.02

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.11.26

【活力の根っこを探る】人類にとって、同類が最大の活力源!

親と子、職場関係、夫婦間という近い関係なのに(だからこそ?)、「わかってくれないな~」とか「なんかいまいち深く繋がれていないな~」と感じることはありませんか。漠然ともっと深く繋がれたら「お互いに活き活きしそうだな~」と思いませんか。

とはいえ、どう接していくのが良いのか悩みますよね。

そんな時、相手のことをどう見ているでしょうか?

「違う生き物だししょうがないか…(諦め)」

「どうにか変えないといけない…!(管理)」

そう考えているうちは上手くいかない事がほとんどです。

相手の表情がもやっとすると、自分自身ももやっとしたり、

一人がイライラしていたら、周りにもイライラが伝染したり、

逆に相手がパッと明るい表情になるだけで、自分も少し晴れたような気持になったり。

赤ちゃんに対してつい笑顔になってしまうのも、同じです!

>人類の赤ちゃんは、まわりに全てを委ね、まわりを全て受け入れる状態で、生まれてきます。こんな生物、他にはいません。まわりを生きる活力源としているのだから、たくさんたくさん充たしてあげたい。人類の成り立ちを深めていくと、そんな気持ちになりますね。

http://web.kansya.jp.net/blog/2022/07/9217.html

赤ちゃんほど充足にまっすぐであり、全面的に相手を受け入れて充足できる可能性(プラス)の眼差しで捉えている。だからこちらもつい笑顔(プラス)になってしまうのです!

相手が笑顔だと自分も笑顔になる。逆もしかり。

では、何故、人類は相手の表情や感情に左右されるのでしょうか。

>人類は、足の指が先祖返りした(枝を掴めなくなったかたちの)サルから進化してきました。これまでの外圧変化による逆境ではなく、自らの樹上機能を「欠損」したことによって、逆境に追い込まれたのです。

サルにとって最大の武器である樹上機能。この機能を失って、最弱生物となった初期人類は、自らの存亡をかけて適応しようとします。そこで獲得したのが、まわりの存在への感謝、そして、まわりの存在への同期機能です。

外圧に全く適応できない、自分は、「無」に等しい。

そんな状況の中で、まわりの(仲間の)存在そのものが生きる活力源。

http://web.kansya.jp.net/blog/2022/05/9012.html

その状況下で相手(同類)の欠乏・期待は何か。全ての意識を相手(同類)に向けて、全面収束していったのです!

だから、相手の表情や感情が気になるのも、左右されるのも当たり前!

ただ現代と違うのはどんな場面(プラスもマイナスも)でも全て相手との関係の中で充足できるという可能性を持っていたということ。

つまり、人類はもともと「充足できる対象(存在)」=「最大の活力源」!

今までの関係をそう捉えなおすと、管理するだけの親と子や指示するだけの職場関係が期待感をもって接せれそうですね!期待感(可能性)を感じれたら周りも今より良くなっていきそう!

そして、次は人類にとって同類が最大の活力源になったのはいつから?なんで?に焦点をあてて追求していきます!

続きを読む "【活力の根っこを探る】人類にとって、同類が最大の活力源!"

posted by haga-h at : 2022.11.26

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.11.23

【子ども達の意識】関係世界がせまいのはなんで?

グループで話をしていくと、「子ども達の関係世界がせまい」という意見が多くでてきました。学校の友達関係が対象の全てになると、途端に息苦しくなりストレスを感じる。そもそも、昔のような農業中心の共同生活が崩壊しているので各家庭でバラバラの環境で育った子どもたちが、ただ集まってもうまく関係がつくれるわけがなく、出来たとしても上辺だけの関係でしょう。学校でも授業を一緒に受けるだけで、共通の課題をチームで実践するような体験は稀。さらにコロナ禍が追い打ちを掛け、個人個人に分断しています。

文部科学省の分科会では、「子どもの育ちの現状」について、以下のように記載されています。地域社会の教育力の低下、家庭の教育力の低下が主な原因と分析されており、確かにと頷くことばかりです。

・近年の幼児の育ちについては,基本的な生活習慣や態度が身についていない,他者とのかかわりが苦手,自制心や耐性,規範意識が十分に育っていない,運動能力が低下しているなどの課題が指摘されている。

また,小学校1年生などのクラスにおいて,学習に集中できない,教員の話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況が見られる。

加えて,近年の子どもたちは,多くの情報に囲まれた環境にいるため,世の中についての知識は増えているものの,その知識は断片的で受け身的なものが多く,学びに対する意欲や関心が低いとの指摘がある。

そもそも、地域、家庭の教育力が低下したのはなんで?と考えると、「共同体の解体」が大きな転換点であることが分かります。

続きを読む "【子ども達の意識】関係世界がせまいのはなんで?"

posted by sai-nao at : 2022.11.23

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.11.19

若手の落ち込み?その意識の深層は?①

仕事をしていると、トラブルというものは、どこかで必ず出てくるものです。

何で、相手が不満な気持ちになったのか。何が不十分だったのか、次にどうしたら良いのか。相手に想いをはせながら、見つめていく必要がありますよね。

ですが、トラブルが起きると、その対応に苦慮し、上司の指導も身に染みて、落ち込むばかり。落ち込むだけ、落ち込んで、結局次に活かされない。という現実も少なくありません。

さて、今日は、企業における若手を指導する立場の上司の悩めるお話を扱ってみます。

この追求に入るためにも、そもそも指導を受けた時の若手の意識はどんなものなのでしょうか。若手メンバーにも聞いてみました。※ちなみに、この話。母親に叱られる子どもの状態にも似ているかもしれません(^^

・上司から指導を受けた時は、「このレベルの仕事さえできないのか。それでは、君はここまでの仕事で結構だ。」と、仕事を任される範囲が少なくなってしまい、頼りにされなくなる感覚。(若手男子)

・そんな失敗をしてしまったら、今までつくり上げてきた、相手との信頼関係も、全て崩れていきそう。近ければ近い存在ほど、関係が離れていきそうで怖い。(中堅女子)

・そもそも、信頼できる関係として、相手を見れていないような気がする。信頼関係ってどうやったら身につくのか。。(若手女子)

共通するのは、漠然とした不安。

せっかく期待がけした言葉(指導)が、若手にとっては重荷になる。それらの不安(意識)を脱して、前を向いていくためには、どのような声をかけて、期待をしたら良いのか。若手共通の不安の出所は何なのか?そこには、男女の違いもあるのか。

上の世代と下の世代。それらを繋げていくためにも、若手の意識潮流を紐解いてみたいと思います。次回もお楽しみに。

posted by oguma at : 2022.11.19

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList