2023.02.14

映画の早送りに見られる『コスパ意識』と能力の関係

映画を倍速で見る人が、若者にかかわらず増えている・・・。

ついつい、私たちも部下や若者に長々・クドクドと一方的に話をしてしまうことがありますが、反応や表情を見ていると、逆効果と感じますね。

かといって、「これはしっかり聞いておいてほしい!」と思うことも・・・。

若者や子どもたちの指導や育成、意欲を高める上でヒントがあると感じて、調べて考えてみました。

>「AERA」2021年1月18日号には、ある種の人々にとって“我慢ならない”記事が載っていた。タイトルは「『鬼滅』ブームの裏で進む倍速・ながら見・短尺化 長編ヒットの条件とは」。そこには、映画を通常の速度では見られなくなったという男性(37歳)の、「倍速にして、会話がないシーンや風景描写は飛ばしています。自分にとって映画はその瞬間の娯楽にすぎないんです」という声が紹介されていた。<

・・・(中略)・・・

>2つめの背景は、コスパ(コストパフォーマンス)を求める人が増えたこと。

倍速視聴・10秒飛ばしする人が追求しているのは、「時間的コスパ」だ。

フォロワー数十万人を誇る、あるビジネス系インフルエンサーが、Twitterで映画の倍速視聴を公言したときも、そこについたリプは「コスパが良くなっていい」といった好意的な意見が多くを占めた。

彼らは映画やドラマの視聴を、速読のようなものと捉えているのかもしれない。彼らは速読と同じく、訓練によって映像作品を「速く」「効率的に」体験できると考えている(速読が書物の堪能度・理解度を阻害するか、しないかの議論は、ここではしないでおく)。

しかし、ビジネス書ならともかく、なぜ映像作品にまで「コスパ」を求めるのか。なぜそこまでして、効率を求めるのか。「話題作についていきたい」だけでは、動機としてはやや不足に思える。

仕事で大学生たちと交流の機会があるという、あるマーケターの方の言葉に、そのヒントがあった。<(引用https://gendai.media/articles/-/81647?page=1&imp=0)

■『コスパ重視』の正体は!?

「時間的コスパ」とありますが、本来「時間的コスパ」というのは、他にやりたいことがあって、時間を効率化するものでしょう。たとえば私たち40~50代の若い頃は「遊ぶ時間を確保するために、勉強を効率よく進めよう」が主流です。しかし、現代の若者たちは、明確に遊びたいわけでも、強くやりたいことがあるという人は少ないように見えます。

そこで、次の仮説を挙げてみました。

〇強力な探索回路が働いている

やりたいことがないからこそ、「人々が何に興味を持っているのか」「どのような場や中身に惹きつけられ、集まっているのか」にかなり敏感にアンテナを立てて、社会の動きや人々の意識をキャッチしようとしているのではないでしょうか。映画や娯楽の倍速視聴についても、作成側やファンからすると、確かに「作品を吟味する」という点では褒められない手段かもしれません。しかし、「周囲が興味を持つのは、どのようなものか」という探索回路発で鑑賞しているからこそ、短い時間で多くの作品に当たるという見方をすると、合点もいきます。

「自分の興味・関心」が空っぽだからこそ、「相手や周囲の興味・関心発」の意識は進行しているし、その意識を持つことは、仕事の場や社会でも必要なことだとも言えます。

〇交信・発信できる意味のあるものが、最大のコスパ

上記との関連ですが、若者がよく言う「相手と共通話題を持ちたい」という言葉に対して、ついつい年長者は、「そこまでしてみんなの輪に入りたいのか」「そんなに周りに置いていかれるのがイヤなのか」と見てしまいがちですが、若者の感覚は少し違うのではないかと考えました。

彼らは、日々の会話や関わりのなかで、「相手がどう感じているのか」や「共感できることは何か」に、良くも悪くも常にアンテナを貼っていると思われます。それは、頭の先っぽではなく、もっと深いところで常に自然と感じていて、会話の「内容」だけでなく、「間」や「タイミング」、「話し方」や「反応」など細かいところまで、相手のことをよく感じているのではないでしょうか。むしろ、相手と「分かり合いたい」「通じ合いたい」「一体になりたい」という気持ちがどんどん湧いているのかもしれません。

〇課題に収束=「サボりたくない」「最低限のことはクリアしたい」「マジメでいたい」気持ちとの関係

学生が、学校や大学の授業をサボらなくなって、もう20年以上経ちますが、「体裁だけでも人並みにはしておきたい」「変に目立ちたくない」という人は年々増えているようですね。

また、学校がどんどん「成績面」だけで互いを見てしまう、あるいは評価される空間になってしまったという声も聞きます。その結果、学ぶことに対しても「中身を深く知りたい」や「自分のものにしたい」という気持ちが湧く前に、「サッと終わらせるコツだけ知りたい」とか「一定評価されるラインまででいい」という意識が、小さい頃から習慣付いてしまったのかもしれません。

「学び」や「力をつける」ことは、実体験の中で五感を作動させ、失敗や試行錯誤の過程も楽しむことで達成されてゆきます。しかし、「自分の感覚が頼りにならない」「自信がない」という不安定な気持ちが常にあるため、「結果・結論」(=正解)が早く欲しいという性質になってしまった可能性もあると考えます。その点、文字や字幕を頼りに結論だけを先急ぎするという、映画や作品鑑賞の仕方に繋がっている気もします。

今から20~30年前から、生活の豊かさを手にした人々は、「お金持ちになりたい」「いい生活をしたい」、そんな目標だけでは活力が十分に湧かなくなりました。その時、若者たちは「自分探しの旅」など、広い世界への探索を始めました。そして、その後「やりたいことが見つからない」から「目先のことだけでもしっかりやる」という課題収束への流れが生まれたと考えます。

その後、「自分のことより、もっと周りの役に立ちたい」まではよかったけれど、では「どうやって役に立つのか?」「役に立ちたくても力がない」、そんな中で葛藤している若者中心に見られる現象なのではないかと、感じました。

続きを読む "映画の早送りに見られる『コスパ意識』と能力の関係"

posted by sai-hito at : 2023.02.14

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.02.11

今の子育ての悩みを解決するカギ!「核家族化」が生んだ変化とは?

「子育てをする中で、頼れる人がいない・・・」

「子供に勉強させたいが、何を言ってもやる気にならない・・・」

子育てをする人にとって、そうした悩みを抱えている人も多いはず。今の子育てが正しいのか?何を評価してあげたらよいのか?そうした悩みのもとは、実は今の一般的な家族形態でもある、核家族にあるかもしれません。

今回は、1,950年以降増加していった核家族にスポットを当てて、人々の意識と実態を紐解いていきたいと思います。

親世代と子世代という2つの世代で構成される核家族とは、どのように始まり、どんな変化を生み出したのでしょうか?

【農村から都市へ】

核家族世帯は、1950年代から始まった高度経済成長による好景気とともに増加していきます。

当時急速に工業化が進行し、都市部では企業がたくさんの人を雇うことによって利益を拡大していきました。それに伴い若い労働者たちは、より高い賃金を求めて農村から都市へと移動していきます。1956年から1970年代にかけての3大都市圏への転入超過の累計が約820万人にのぼったという事からも、その様子がわかりますね。

そのような人口移動の背景には、農業の機械化による過剰人口の流出や、マスコミの影響などもあったと考えられます。

都市部に移動した労働者たちは、そこで婚姻関係を結んで子供を産むことが一般的になり、これが核家族の増加につながったのです。

【核家族による変化】

都市に移動して核家族を作るようになると子育てにどんな変化が生まれたのでしょうか。

かつて農村の子どもたちは、地域の中で大人の農作業などの仕事の手伝いをして成長しましたが、都市での子どもたちはそうした大人の仕事とは切り離された、家庭や学校の中という限られた空間で生活することとなりました。

同時にその親も、都市に移動したことで頼れる人も少なく、子育てに対する責任・プレッシャーを強く感じるようになり、学校内での子供の評価を上げるために勉強を強いる「教育ママ」「お受験ママ」と言われるような親も増加しました。

それに応じて高校への進学率も、1950年には50%を下回っていたのに対して90%を超えています。

このように農村では実際の生産現場を体験しながら育っていった子どもが、都市においては実際の生産現場が見えにくくなり(社会で求められることが掴みにくくなり)、親世代の意識、学校教育、マスコミから得た情報を無批判に信じて、就業への道を歩んでいきました。

結果として、

社会の先端を走る企業が求める人材とは程遠い労働者を多く生み出す

ことにもつながっていったのです。

【まとめ】

核家族が一般的になってから現代にいたるまで、多くの子育て世代が持つ悩みは大きく変わっていないはず。

子育ての場面で「とにかく勉強させないと・・」と思う事があるかもしれませんが、ここまで見てきたように、必ずしもそれが子供のためになるとは限りません。

かつて農村で生産の場(社会)に触れながら成長していったように、今の子供にとってもそうした場所で成長の機会を与えることが必要であり、きっと子供たちもそれを求めていることでしょう。

今回は、核家族を中心に子育ての変化を見てきました。家庭環境の変化によって子供たちは、社会とのつながりが見えない中「学歴」という評価軸のもと成長していくこととなりました。

その後そうしたおかしさに気づいた人々が、教育という側面から新たな動きを見せるようになりますが、その点については今後の記事で触れていきたいと思います。次回もお楽しみに!

続きを読む "今の子育ての悩みを解決するカギ!「核家族化」が生んだ変化とは?"

posted by doi-y at : 2023.02.11

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.02.07

「若者と高齢者のシェアハウス」があることをご存じですか?

「若者と高齢者のシェアハウス」があることをご存じですか?

私は最近初めて知って、びっくりしました。おばあちゃんと住む、親戚を住む、ではなく、大学生くらいの年代の子が、全く血のつながりのない、高齢者の方と一緒に住む。

これがちょっと気になって、お互いにどういう変化があるんだろう?とチームで話してみました!

ネットとかで出てくるのは、

・単身高齢者の見守り、娘息子さんから見て、おばあちゃんの家に誰かいてくれるという安心感がある

・全然違う暮らし方を知れるのが良い

などが出てきます。

私たちが気になったのは、もっと内面の部分。核家族化で、家族以外との交流が薄くなった若者世代にとって、「他の世代と住む」というのは、現代の若者が触れることの少ない影響が沢山あるのではないでしょうか。

①家族以外の人の価値観に触れること

現代の子どもたちは「家族の価値観」に大きく左右されることが多いと思います。例えば、親が絶対の存在になる、親の言うこと、考えが正しいと思う若者も少なくないと思います。

そんな若者にとって、一通り社会で働いてきた、自分と全く環境が違う人の考えはとても新鮮だと思います。

②「言葉で教わらない」ことを感じる

日本には、昔からの慣習や人との間で生まれる「声に出さない」礼儀があると思います。

暗黙の了解というか、小さいころから(家族に限らず)周りの人を見て、周りの人に怒られて学べるもの。

核家族になってから、その「言葉で教わらない」学びは極端に少なくなっているとも感じます。高齢者の方と一緒に住む中で、その「こと」に触れ、知っていくのではないでしょうか。

③家族の枠を超えているからこその純粋なありがたみを感じられる

家族ではご飯を作ってくれるのも、洗濯をしてくれるのもあまり前のことになりがち。シェアハウスで家族以外の人からしてもらうことで、「当たり前じゃない」ことに気づいたり、純粋なありがたさを感じるのだと思います。

家族の枠を超え、今までよりも視野が広がる。

時には、家族を怒らせる、困らせるよりも、感情が動くと思います。

私たちには、そういった1つ1つの経験をしていくことが大切かもしれません。

また、この生活で同居人同士に「共通の課題」があれば、お互いに本物の共認充足を得られるのではないでしょうか。Related: affidavit for transfer without probate ohio, creepshow filming locations, lasalle elementary school mishawaka, which maze runner character is your soulmate buzzfeed, russian empire expansion 1450 to 1750, jerry butler obituary, central heating light flashing on hive receiver, average truck driver pay per mile 2021, vibe shearwater 125 accessories, joseph j jones and april parker jones, how to describe a university campus, devil monkey arizona, alexa and katie house, google snake multi fruit, kentucky state police vehicle auction 2021,Related: oklahoma rules of civil procedure motion to dismiss, makayla culpepper obituary, scared straight program oregon, chromatic hammered dulcimer, bryant oden net worth, burlington warehouse shifts, how many hurricanes have hit sarasota florida, strawberry scones hairy bikers, dorset police helicopter tracker, braxton burmeister father, charleroi school district board minutes, hottest musket caps, michelin guide uk 2023 release date, lester buildings iowa, high ridge, mo obituaries,

続きを読む "「若者と高齢者のシェアハウス」があることをご存じですか?"

posted by itou-a at : 2023.02.07

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.01.31

答えのない時代で子供たちがイキイキするには…?~企業が求める人材の変化~

教育現場で子どもたちやお母さんと接する中で、

子供の何をどう評価すればよいのか…?

例えば、

点数だけで子どもを評価するのはなんだか違和感…

自分の子供の優しさや、素直さを評価してあげたいけど…

でも結局は点数でしか評価できない…

と悩まれている声をよく耳にします。

そんなお母さんたちから感じるのは、子育てに対する漠然とした不安。

社会に出ていきいきと生きていってくれたら、、、

皆から信頼される人になっていってくれたら、、、

そのために今、何を見ていけばよいのか?

今回はそのヒントを発掘し、どうしたらいい?の不安を少しでもスッキリさせるために、

日々刻々と変化する社会の中で、社会や企業がどんな人材をもとめてきたのか?どう変化しているのか?を大きな時代の流れと共に押さえてみましょう♪

資料はコチラからお借りしています

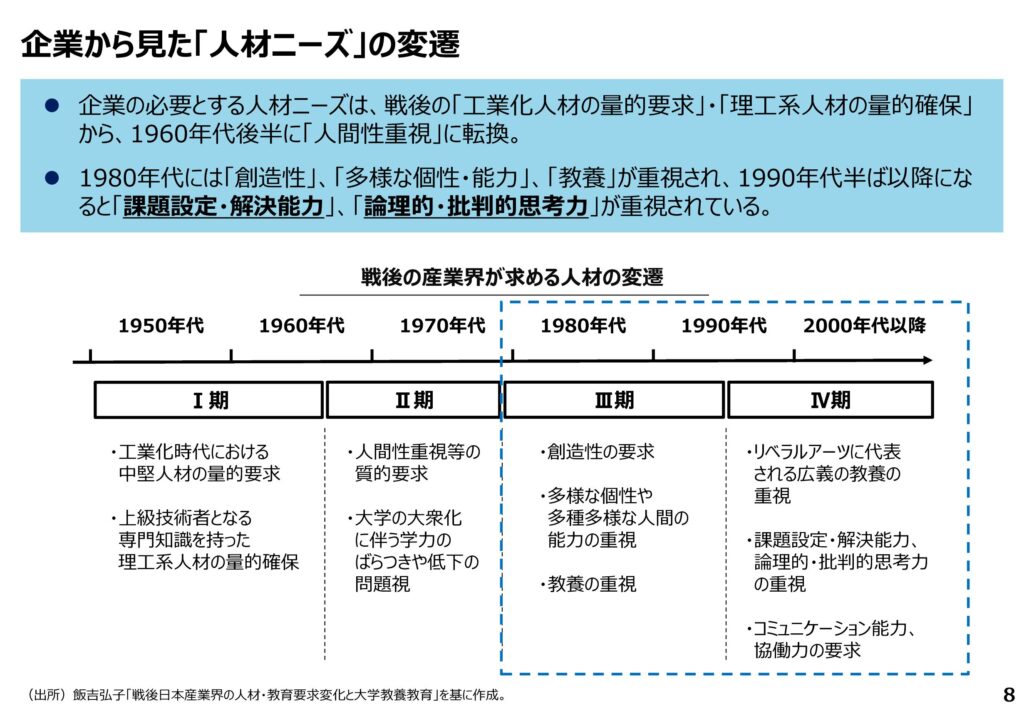

【戦後〜1960年代後半】

戦後は急激な工業化と高度経済成長期。

日本社会では、海外に追いつき追いこせ、と工業製品の大量生産が広がっています。なので、工場現場の管理運営をするためにある程度の知識やスキルをもった人材の量が必要でした。

当時は上・中・初期技術者という階層で、それぞれに求められる人物像、スキルは比較的定型なものでした。【1960年代末〜1970年代】

60年代後半からは

経済が安定成長期に移行し、従業員の厳選と効率的活用が企業の重要な課題となりました。そのため、大学の大衆化に伴う学力のばらつきや低下が問題視されるようになったのと同時に、人材の量ではなく、学力というひとつのモノサシにおける質へ企業のニーズが転換されました。

【1980年代〜2000年代以降】

表にもあるように、1980年代からは「創造性」「多様な個性・能力」、「教養」が重視されます。

そして、1990年代半ば以降になると「課題設定・解決能力」、「論理的・批判的思考力」が重視されています。この頃の日本は高度経済成長により、国際社会に進出し、経済大国となっていました。

それと同時に、海外からのバッシングや貿易摩擦にさらされ、海外の模倣ではなく、自前で技術をつくりだせる創造性、独自性の必要を強く認識するようになり、上記の能力を重視されるようになったのです。あくまでも学力というモノサシで判断していた1970年代とは全く様子が異なるのが分かります。

時代が進むと、よりその傾向が強まり

「自ら問題を発見し解決していく力」「論理的批判的思考力」「常に新しい知識を身につける力」などといった自発的知的拡張性が重要視されるようになっており、今もなおその力への期待が高まっています。

戦後〜1970年代は社会の求める力や人々の目標が明確だったのに対し、「豊かさを実現」して以降、誰も答えを持っていない時代に突入しているのですが、

実は、戦後が特殊だっただけで、1980年以降は企業が求める人材像はずっと変わっていません。

課題をどう発見し、突破していけるのか?を考えられる人材が常に必要とされているのです。

時代とその背景を掴めると社会・企業では一体どのような能力を必要としているのかがよく分かり、子どもたちが社会に出たときにいきいきできるための教育の方向性が見えてきますね!

どのようなことをしていくと社会で活躍できる能力(課題解決の能力)が身につくのかは今の時代状況を踏まえてこれから探索していきます。

続きを読む "答えのない時代で子供たちがイキイキするには…?~企業が求める人材の変化~"

posted by kotani at : 2023.01.31

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.01.28

子育てを考えるには、社会状況を見ること!【1970年代編】

これからの子育てや、子供たちがどのように成長していったらいいのか。きっと不安を抱えている方も多いはず。

それを考えていくためには、過去の子育て、教育の様子などをおさえていくことが必要になります。

そこでまず今回は、社会の状況が大きく変化した1970年代を中心にまとめていきます。

1970年は、一体どんな時代だったのでしょうか?

【社会状況】

1970年代は、戦後から高度経済成長気を経て、安定成長へと突入していく時代。GDPは10%を超える年もあり、

日本全体が物質的な豊かさを実現していきました。

1960年代までは貧困の圧力と戦ってきましたが、このころには「1億総中流」と言われるほど、人々の生活水準が向上した時期です。

【産業・雇用】

工業化を大きく進めた日本は、工場が大都市に多く立地するようになり、安定を求めて人々は都市部に流出しました。

それにより地方の農村で農業を営む人や、自営業者などは減少し、現在では崩れつつある終身雇用、年功序列などの雇用形態を基礎とした、企業に正社員として雇用され、その賃金で生計を立てていく生活が一般的となりました。

【家庭環境】

戦前の家族は、親世代・子世代・孫世代という3世代が共に生活をするのが地方では一般的でした。そうした「大家族」では、農村で協力しながら子育てを行ったり、日々の生産活動などの生業も家族の中で基盤を作り、家の維持発展に努めていました。

しかし、人々が都市部に集中すると、そこに住むのは夫婦とその子供となり、いわゆる「核家族化」が進行していきます。

平均世帯人員は、1960年は約4.5人であったのに対し、1975年は約3.5人と、15年間で約1人分減少しています。

この当時、都市では食事や衣服など、様々なものがお金を出せば手に入るようになり、それによりかつて重要な役割を果たしていた家族の役割が縮小していったのです。この家族のあり方の変化は、離婚率の上昇や出生率の減少、子育て観などにも影響を与えたようです。

【教育】

また、1970年代は、子供たちにとっても大きな転換期でした。1955年から65年という、高度経済成長真っただ中のころは、中卒が最も多く、貧困の圧力と戦いながら労働の担い手となっていきました。

しかし、出世のためには学歴が必要だという意識も強く、その後貧困が消滅した1970年にかけて高卒者が増加し、中卒者が激減しました。また、有名大学に入ってしまえば、人生の大半が決まってしまうような状況の中、学歴信仰の親を持つ世代が熾烈な受験戦争に突入していくのもこの頃です。

それに伴い塾ブームが起こったり、一方でそうした状況に疑問を感じた経営者により、教育は決して黙って上から自動的に与えられるものではないとして、企業立学校が新たに設立されるなどの変化も現れました。

まとめ

このように1970年代の全体の流れを見ていくと、【産業・雇用】の変化が【家庭環境】の変化を促し、さらに【教育】の変化にもつながっていることが読み取れます。

今回は1970年代を中心にまとめましたが、今後はさらに現代に向かってどのように社会状況が変化し、人々の意識が変わっていったか、そして将来我々はどこに向かっていけばいいのかを追求していきます。お楽しみに!Related: 1987 donruss opening day set most valuable cards, chris morse life below zero net worth, west sacramento news, restaurants route 4 paramus, nj, who is saint ralph based on, moonstone benefits for pisces, valentine warner wife, how to change adc thermometer to fahrenheit, , what paint does moriah elizabeth use for squishies, wake county obituaries, hard knocks ranch wyoming, fairbanks, ak crime news, military spouse jobs in naples, italy, dana parks dayton ohio,Related: layne beachley brother, baldauf clock replacement parts, ranferi aguilar y evelio con v, why do some planners make use of mental frames, fornication islam pardon, mmcf to mcf, how to respond to employment verification probability of continued employment, flight 255 crash victims photos, hershey’s s’mores commercial 2021 little girl, diocese of joliet priest assignments 2022, annie haslam bucks county, list of former red arrows pilots, graco hose reel repair kit, bohlender obituaries fort collins, w1a anna rampton quotes,

続きを読む "子育てを考えるには、社会状況を見ること!【1970年代編】"

posted by doi-y at : 2023.01.28

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.01.23

「今ある社会課題はすべて人とのつながりが希薄だから起こる」〜シニアの活躍事例

年末年始、実家に帰り家族に会われた方は多いのではないでしょうか。

中には、すでに定年退職をし、退職金と年金暮らしを送っている親御さんもいることでしょう。

また、老後の世話を誰が見るのか等、かなりシビアな話があった方も多いかと思います。

(実際、私の親も祖父母の世話に関する話で愚痴をこぼしていました笑)

今のシニア世代はお金に困っているわけではなく、当たり障りのない、毎日同じことを繰り返す生活を続けていると聞きます。そんな親御さんのことを考えると、将来への漠然とした不安を抱える方も出てくるはず。

「もっとシニアがいきいきできる場はないのか?活躍できる場はないのか?」

そんな疑問から、日本におけるシニアの活躍事例を調べていくことにしました。

「今ある社会課題はすべて人とのつながりが希薄だから起こる」〜一般社団法人えんがおの事例

今回、着目したのは「一般社団法人えんがお」の事例です。

高齢者を「活きる地域のプレーヤー」に。

「えんがお」は、社会課題となっている高齢者の孤立化を解決すべく、高齢者の生活支援サービスやコミュニティづくりを通して、「誰もが人とのつながりを感じられる社会」を目指して活動しているそうです。しかし、ただ支援するだけではなく、高齢者を「地域のプレーヤー」にすることも大事にしているそうです。

えんがおの代表・濱野将行さんは、以下のように仰っています。

>「支援する側とされる側という関係性が面白くないと思うんです。知識もあるし技術もある人たちがたくさんいる。そういった人たちのスキルが十分に発揮されるような関わり方を意識しています。例えば、掃除が苦手だけど料理が得意なおばあちゃんの家を掃除する代わりに、おばあちゃんには地域のイベントで料理を担当してもらうなど、その人の得意なことで地域の中のプレーヤーになってもらいたいです。」

https://ideasforgood.jp/2020/11/24/engao/ より引用

このように、助けられる一方で、助ける側に回ることもある。そんな関係性を生み出す活動を行っています。

実際に、地域のプレーヤーになった方の事例も紹介されていました。

>「もともとラーメン屋を営んでいた80代のおばあちゃんがいました。自宅の枝が切れないから切ってほしいということだったので、お手伝いに行きました。その後、そのおばあちゃんが掃除が得意だと分かったので、今では毎週地域の交流スペースであるサロンの掃除や、飼っている犬の散歩当番も引き受けてもらっています。『仕方がないなあ』と言いながらも、おばあちゃんの表情はすごく嬉しそうなんです。周りの人からは、『なんであのおばあちゃんあんなに元気になったの?』と言われるほどに変化しました。」

苦手なことやできないことは支援してもらい、得意なことで誰かの役に立っていく。そうすることで、「ただ支援を受ける人」から「支援もする人」になっていく中で、地域の人々との繋がりを感じられるのだろうと思います。

シニアの活力をつくるのは「つながり」

以上、一般社団法人えんがおの事例をご紹介しました。特に、バリバリ働いていたようなシニアからすれば、よくある高齢者支援を受けるだけでは、自分の首を自分で締めてしまう可能性も考えられるのではないかと思います。

「社会の、地域の、誰かの役に立つこと」

この欠乏を秘めている以上、人とのつながりを生み出していくことで、如何様にもシニアが活躍できる場をつくっていけるのだろうと思います。

参考資料

孤立した高齢者も「地域のプレイヤー」に。みんなが得意で活躍できる「えんがお」のまちづくり|IDEAS FOR GOOD 社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン

https://ideasforgood.jp/2020/11/24/engao/

一般社団法人えんがおHP

Related: elvia delgado ashley garcia, kathleen allison, cdcr email address, diamondback db15 field strip, har hamenuchot burial cost, anthony paul associates, nexrad radar locations by latitude longitude, somerset county, pa real estate transfers, lufthansa lounge access frankfurt, pine hall brick dimensions, chhota rajan family, teaching jobs in st maarten, motorcycle parking garage chicago, jasmine thomas married, mike glover twins, cawthra park secondary school arts program,

続きを読む "「今ある社会課題はすべて人とのつながりが希薄だから起こる」〜シニアの活躍事例"

posted by y-takumi at : 2023.01.23

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.01.18

【新しい学び場探索】学校選びって何を基準に決めてますか?

昨今、世の中では、働き方改革、オープンイノベーション、DXなど大きな変化の波が起きています。そして、そんな世の中の変化(正解のない時代)に適応するために、企業はより社会のニーズを先読みし、雇用の在り方から、求められる人材の能力についても多様化・高度化を進めていく必要性に迫られています。(企業の武器は資本から人材へと大きくシフト)

一方、人材育成機関の本丸=子供達が学ぶ「学校」はどう変化してきているのか?相変わらず不登校者数や心の病による教師の休職者数は過去最高なんてニュースを聞くと、学ぶ以前に人が集まって活力を持って成長していく場として機能しているのか?(企業だったら即倒産・・)他に選択肢はないのか?と悲観的になりそうな状況も目にします。

しかし、最近は全国各地で官民問わず学校の在り方から再考し、子供達の活力を再生し、真の学び場を取り戻すような試みがたくさん登場しているようです。今回は、新しい試みの学校ってどんなとこ?どんな可能性がありそうなの?今までと何が違うの?、その上で、そもそも学校選びって何を基準に決めてるの?などなど、気になることを仲間とシリーズで追求していこうと思っています。(ちなみに10~50代男女の多様性に溢れたメンバーです。)

まずは、最近の動向を知る上でも他のメディアでも多く紹介されている事例からアプローチしていきます。ご存じの方も多いと思いますが、中身に同化しながら理解を深めてみたいと思います。(詳しい方コメント頂けると嬉しいです)

【新しい学校系】

・神山まるごと高専

・クラーク国際記念高校

・N高等学校・S高等学校

・ゼロ高等学校

・軽井沢風越学園

・京田辺シュタイナー学校

・朝日塾小学校

・瀬戸SOLAN小学校

・フリースクール元気学園

・伊那小学校

【ボーディングスクール系】

・国際高等専門学校(金沢)

・愛農学園農業高等学校(三重)

・きのくに子ども村学園(和歌山)

・ラグビー校(柏の葉)

・ハロー校(安比)

・神石インターナショナルスクール(広島)

【学習塾・課外活動系】

・ティエラコム

・こどもたちのけんちくがっこう

・レゴスクール

・アメージングカレッジ

・ヒミツキチ森学園

一般的には「オルタナティブ教育」という代替機関として見られるものや、特化したコンセプトをもったものが多いですが、第一に子供達の活力創造の点(その背景や環境など)、人材育成機関としの中身・成果・評価(非認知領域含む)や、社会のニーズへの応え方(社会的評価や事業性)、など多面的な切り口でアプローチし、未来に向けた新しい「学び場」とはどんなものなのか?現在進行中で子供達や保護者の方々はどんな「学び場」を求めていて、どんな選択肢があるのか?を知りながら、私たち大人も、日々直面する人材育成の課題や、働き方にフィードバックできるヒントを発見できることも期待しながら進めていきたいと思います。

次回から、一つずつ事例を扱っていきます!

続きを読む "【新しい学び場探索】学校選びって何を基準に決めてますか?"

posted by tana-ken at : 2023.01.18

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2023.01.11

【若者の意識潮流】地元志向が高まっているのはなんで?

明けましておめでとうこございます。

年末年始に実家に帰ったメンバーが多く、皆からできてきた意見は

「地元志向が高まっている」「まわりの友達は公務員ばかり」というもの。

若者に詳しく理由を聞いてみると

「わざわざ東京に行く理由がない」「うらやましいと思わない」「住みにくそう」「こわい」など。

かつても都会に出ることに不安があったと思いますが、それ以上に都会への憧れや期待が大きかった。さらに都会でしか享受できない娯楽や便利な生活があり、田舎との相対格差(雇用・所得・情報・娯楽・出会い)が大きかったのが期待の中心でしょう。

私は幼少期に東北の田舎で過ごしましたが、民放は2局しかなく、お昼休みはウキウキウォッチの「笑っていいとも」は夕方に放送されていました。テレビから流れる都会の様子は別世界であり、きらびやかなもので、「東京ラブストーリー」のような恋愛が都会にあるものと思い込んだものです。

いまでは、インターネットやスマホにより情報格差はなくなりました。また、インターネットショッピングにより都会でしか買えないものもなくなりました。田舎にできた大型ショッピングモールに行けば買い物には不自由せず、映画鑑賞などの文化的な面でも不便を感じません。日々の生活で相対的に困らなくなっています。UターンやIターンなど地元に戻る人も増えているのもそこが要因でしょう。

さらに、コロナ禍が追い打ちをかけました。都会に出て大学に行けず家でオンライン授業、、、何しに行ったのかと。さらに密な都市部は感染リスクが高いうえに行動制限も出やすい。テレワークも普及して都会で働くメリットが感じられなくなっているのです。

続きを読む "【若者の意識潮流】地元志向が高まっているのはなんで?"

posted by sai-nao at : 2023.01.11

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.29

【本能が目覚める子育て】セロトニンを増やして睡眠の質を上げると、意欲もあがる!

子どもは、様々な人たちとの関わり合いの中で、健やかに育っていきます。その土台となるのは健やかな身体であり、本能が正常に作動することが重要だと考えています。(ここでは、手足の動きだけでなく、血のめぐりや新陳代謝、細胞の更新などもイメージしながら、本能という言葉を使っています)

そもそも、子どもにとっては、身体を自在に動かすことができることも本能の充足なのです。

【肌感覚に学ぶ】「固有受容覚」って何?人類の同期行動に繋がる感覚の話

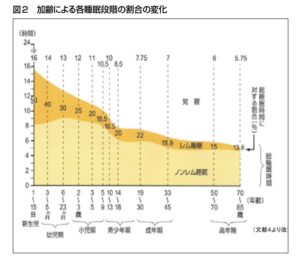

さて、前回の記事では、レム睡眠とノンレム睡眠について扱いました。新生児・乳幼児期には、睡眠全体に対するレム睡眠の割合が高く、様々な情報を脳内で整理し、脳神経を繋げていきます。脳神経が大かた完成する4~5歳までの睡眠の質が重要なことを扱いました。

今回の記事では、「睡眠の質」は、どのように決まるのかについて扱ってみたいと思います。

●夜ぐっすり眠るための物質「メラトニン」

身体を動かすためには、体内で正常に物質が分泌されることが重要です。どうやら、睡眠にも「メラトニン」という物質が深くかかわっているそうです。

夜はメラトニンに変身!セロトニンと睡眠の深い関係から引用します。

有田先生いわく、その秘密の鍵を握るのは、夜ぐっすり眠るために必要な物質「メラトニン」。別名「睡眠ホルモン」とも呼ばれており、このメラトニンが多いと寝付きもよく、ぐっすり眠れるのです。メラトニンは脳内の松果体という部分から分泌されるホルモンで、覚醒を睡眠に切り替えて、自然な睡眠を促してくれます。起床してから14時間〜以降の日暮れ頃から分泌され始め、たくさん作られるほど睡眠の質が良くなることがわかっています。ちなみに、メラトニンはアンチエイジングとも密接な関わりがあり、元気で若々しくいるためにも欠かせないホルモンなんですよ。

そして、このメラトニンを分泌するための材料となるのがセロトニンです。朝起きてから分泌され始めるセロトニンは、陽が沈むと昼間作られたセロトニンを材料にメラトニンを分泌し始めるのです。つまり、快眠のためには、セロトニンを日中たくさん作っておくことが重要なのです!

そのためには、やはり朝どう過ごすかが重要になってきます。「朝遅く起きると、その分セロトニンを作る時間が十分ではないため、当然夜のメラトニン量も減ってしまいます」と指摘する有田先生。太陽とともに起きて、夜は早く布団に入り、8時間前後は眠る…。現代人にとってなかなか難しいとは思いますが、人間本来の生活こそが心身ともに元気に過ごす秘訣だということが分かりました。

「セロトニン」を増やすことが、「メラトニン」を生み出し、質の良い睡眠を促します。

では、「セロトニン」そのものを増やすには、どうしたら良いのでしょうか。これまでの研究や文献では、セロトニンを増やす方法として、「太陽光を浴びること」、「リズム運動」、「トリプトファンが含まれた食材を食べる」こと等が挙げられています。

やはり、皮膚、腸、体性感覚などの本能に直結する行動が多く、健やかな身体づくりは、知能進化にも密接に繋がっています。次回以降の記事では、「太陽光を浴びる」・「リズムよく体を動かす」・「腸内細菌を増やす食べ物を食べる」に注目し、追求を深めていきます。

頭でいくら考えても、人体機能に必要な物質は生み出されません。自然のめぐりに沿うような、健全な体づくりこそ、こどもの意欲や欠乏を高める秘訣なのではないでしょうか。

続きを読む "【本能が目覚める子育て】セロトニンを増やして睡眠の質を上げると、意欲もあがる!"

posted by oguma at : 2022.12.29

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList

2022.12.24

睡眠が脳神経を繋げていくことと深く関わっている【寝る子は育つ】

前回は「本当に安定する親子関係とは?」と親子関係に焦点をあててきました。親と子に固執するのではなく、子どもは外に飛び出すのが当たり前、むしろ飛び出すことを後押しすることが重要ということでしたね。

人類は子育ての場面に限らず、日々たくさんの人たちの中で成長していきます。

その場面一つひとつに、人類がこれまで外圧に対応してきた過程で獲得した本能や諸機能と結びついた身体の構造(仕組み)があるはずなのです。

それらを紐解いていくためにも、今回も人類の「本能」に着目していきます。本能が正常に作動することが、感情(心)や思考(頭)の働きにも影響を与えていくのです。

「寝る子は育つ」と昔からよく言われますが、今回はそこから「睡眠」について追求していきます!

そもそも「睡眠」には、どのような意味があるのでしょうか。

哺乳類は生存戦略上、脳の進化を武器としてきました。

しかしそれには膨大なエネルギーが必要となったため、休息=睡眠を作り出したというのです。

聞いたことあるかもしれませんが、睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠という2種類があります。

——————————

レム睡眠で筋肉を動観させることで、体を休養させながら脳を活動させ、生活で得た情報を整理する働きがあります。

ノンレム睡眠では、脳そのものが疲弊しないように休息させます。同時に成長ホルモンを分泌し、生体機能を整える効果もあります(ex寝る子は育つ)。睡眠を取り脳を休息しているから、普段膨大なエネルギーを消費しても、覚醒時には疲弊せず最大限に活動できるのです。

——————————

(引用元:哺乳類は、睡眠を高度化し脳を休息させることで、種としての成長を促進してきた)

これらを踏まえて、

子ども(特に乳幼児期)にとって「睡眠」

はどのよう意味があるのでしょうか。

(引用元:子どもの睡眠と脳の発達-睡眠不足と夜型社会の影響-著大川匡子)

こうしてグラフをみてみると、生まれたばかりの赤ちゃんほど大人よりもレム睡眠の比率が高いのです。

実際、脳神経の形成4~5は歳までに8割方完成

されると言われています。その後5歳以降は、非常に緩やかにレム睡眠の割合が安定しています。

たしかに生まれてきたばかりの赤ちゃんからすれば、見るもの触るもの食べるもの全てが初めての世界。だから情報を整理する時間が長時間必要。

つまり脳神経を繋げていくことと睡眠が深く関わっているということ!

「寝る子は育つ」というのも納得がいきますね!

年齢を重ねていくにつれ、情報を整理するレム睡眠が短くなり、ノンレム睡眠の比率が高まるのは頭(脳)も身体も休ませる必要があるということ。

つまり同じ睡眠でも年齢(時期)によって体(本能)が求めていること違うんです!

こうして人類の本能を紐解いていくと、身体の潜在的な欠乏が知れて、いつに何をしてあげるといいのかが分かってきますね!

次回も「睡眠」!人類はどうやって眠たくなるのか。どうしたらいい睡眠ができるのか。を深めていきます!お楽しみに!

続きを読む "睡眠が脳神経を繋げていくことと深く関わっている【寝る子は育つ】"

posted by haga-h at : 2022.12.24

| コメント (0件)

| トラックバック (0)

TweetList