『生きる力を育てる教育』~寺子屋に学ぶ教育のあり方~ |

メイン

2011年11月27日

『安心基盤をつくっていくには?』:「食」への期待2~腐らない農産物の正体~

前回の記事『「食」への期待1~食卓に迫る放射能の危機~』では、福島原発から漏れ出す放射性物質によって水産物と畜産物の汚染が進んでいる状況と、それによるリスクを明らかにしました。

今回は、野菜・果物に残留する農薬がどの様に使われているのか?また、それによるリスクについて考えていきたいと思います。

日本では、どこのスーパーに行っても、新鮮な野菜や果物がところ狭しと陳列されています。これらの農産物は、国内各地はもとより、海の彼方からも「見た目がきれいで新鮮な状態」で運ばれてきます。それを可能にしているのが、病害虫や雑草を取り除く化学薬品=農薬であることは広く知られています。

遺伝子組み換え作物の登場や、中国産の野菜から日本国内で禁止されている農薬が検出された事件などがあり、輸入農産物への不安が高まっているところに、国内では原発事故による放射能汚染が重なり、食材の安全に対する意識は一般的にも高まっています。

自分や家族の身を守ろうとする意識から、食材を購入する場合には、必ず農産物の産地を確認して輸入品よりは国産品を選んで購入する人も多いのではないでしょうか?

しかし、自分で産地表示の確認を徹底しても、普通に生活していれば外食する機会もあり、輸入農産物を全く口にしないで暮らすことは不可能だと言ってもいいでしょう。食糧を安定的にかつ安値で供給し続けるために、外国産の食材を大量に輸入し続けている日本の現実が、大きく変わる兆しも今のところありません。

また、一般的には「国内産は外国産よりも安全」という認識をしていますが、実際に農薬がどう使われているのかを、ほとんど知らないのが実態です。そこで、農薬がどの程度まで残留しているのか、国産と輸入品それぞれの農薬使用の実態や規制のあり方を押さえていきたいと思います。

◆日本国内での残留農薬の実態・規制はどうなっているのか?

現在、日本で使用が認められている農薬は、化学物質の種類でいうと約380種類ほどあります。現在、使われているこれらの農薬は、次の3つの条件を満たさなければなりません。

1) 人間に対する急性毒性が低いこと。

2) 環境中で分解されやすいこと。

3) 目的とする病害虫や雑草の駆除には役立つが、その周辺にいる生物にできるだけ影響を与えないこと。

日本では残留農薬や食品添加物などの安全基準を、「食品安全委員会」(2003年、「食品安全基本法」により内閣府に設置)が、「急性、亜急性、慢性、発がん性、催奇形性、繁殖」などの各種安全性試験の結果を判断して、薬品が有害な作用を及ぼさないない量(無毒性量)を評価し、さらに安全係数を考慮して決めています。

大よそ、以下の方法で規制値が求められています。

まず、マウス(ハツカネズミ:小型のネズミ)、ラット(ドブネズミ:大型のネズミ)、ウサギ、イヌなど複数の動物で実験を行ない、得られたデータの中で最も低い値を、「無毒性量(NOAEL)」として選びます。その後、「無毒性量」を「実験動物と人間との種の違いを考慮した10倍」と、「身長・体重などの人間の個体差を考慮した10倍」を掛け合わせた安全係数「100」(実験データの質が十分ではない場合、安全係数に500倍などの数値を用いる)で割って「1日許容摂取量(ADI)」を定めます。これは、「人が生涯毎日摂取し続けても健康への悪影響がない値」とされています。

ある農薬のADIが0.1mg/kg/日であるとは、体重50kgの人が1日当たりその農薬を5mgずつ生涯にわたって摂取し続けたとしても、安全上問題がないということを意味します。

厚生労働省は、14種類の食品群(穀類、魚介類、肉類と卵類、飲料水など)から代表的な食品を複数選んで市場から購入し、調理をしてから残留農薬の分析を行なっています。実際に農薬が検出された食品群では、分析結果にその食品群の平均的な1日当たりの消費量を乗じて、その食品群での調査対象農薬の1日摂取量を求める「一日摂取量調査」を行なっています。これをADIと比較して安全性に問題がないかの評価をしています。

1991年度から2004年度までの13年間の調査結果をとりまとめると、これまでに分析対象となった農薬成分と類縁化合物(分解物など)の数は延べ216種類(登録を失効したDDT等を含む)になります。そのうち、これまでに一度は検出されたことのある農薬および類縁化合物は上の表に載っている30種類です。表の対ADI比に示された数字を拾うと、28種類については10%未満で、さらにそのうち13成分は1%未満と低い値でした。

このように、現在の日本の残留農薬の規制値は、かなり安全側で設定されており、その結果、国内の農産物から摂取する残留農薬の量は、低く抑えられているようです。この調査結果を見る限りは、残留農薬の影響を心配する必要はないようにも思えます。

しかし、調査対象の農薬の種類やサンプリングする食品の数には限界があるので、調査・分析の方法が変われば結果は変動します。そもそも、あくまで安全性を評価する基準は、現在の残留農薬の規制値であり、今後基準そのものが変わる可能性もあるので、完全に安心と言い切ることはできません。

また、小麦や大豆、柑橘類などの果物のほとんどは、海外からの輸入に依存しています。輸入される農産物の農薬使用の実態はどうなっているのでしょうか?

◆日本と海外との農薬規制の違い

日本で禁止されている種類の農薬でも、海外では使用が認められていたり、同じ種類の農薬であっても残留基準値が異なる場合もあります。

日本の基準を超えた残留農薬は水際でチェックされるから、高度に汚染された農産物は入ってこないはずです。輸入農産物の検査体制は下図のようになっていますが、様々な抜け道があることが指摘されています。

例として、年間4500t余り輸入されているイチゴの検査体制を見てみます。輸入先は95%がアメリカのカリフォルニアです。

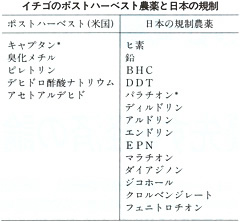

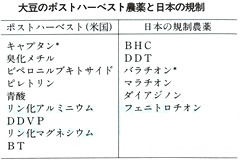

日本でイチゴに設定されている規制農薬は下の表にある14農薬です。これに対してアメリカが収穫後のイチゴに使用を許可している農薬は5種類で、日本でチェックしている14農薬と一つも重なっていません。

たとえば「キャプタン」は、発ガン性が認められている農薬ですが、この「キャプタン」が高濃度に残留していたとしても、日本の検査でひっかかることはないことになります。これはイチゴだけの例ではなく、じゃがいも、ニンジン、タマネギ、カボチャ、大豆なども同様です。

以上のような検査体制を経て日本に入った輸入イチゴには、驚くほど長持ちするものがあります。冷蔵庫に入れた輸入イチゴは3週間たってもカビがまったく発生せず、1ヶ月たっても元通りの色つやを保っているとのことです。このイチゴからは0・9ppmの「キャプタン」が検出されており、異常に長持ちしたのは殺菌剤「キャプタン」のせいだと推察されます。

アメリカのポストハーベスト農薬に対する許容基準を調べてみると、日本と比べて非常に甘い点が問題となってきます。例えば、殺虫剤の「レルダン」の米への許容基準はアメリカでは6ppm、日本の登録保留基準は0・1ppmで、けたが違います。

登録保留基準とは、国内産農産物をチェックする場合に適用される基準なので、輸入農産物の検査には用いられないのです。日本とアメリカの許容値に最も差があるのが、じゃがいもの発芽防止剤「クロルIPC」で約1000倍。10倍以上違う農薬は7種類あり、それらが使用されている農作物は小麦、とうもろこし、さくらんぼ、セロリ、レタス、柑橘類など30種に及んでいます。

◆農薬を使用するタイミングによる残留濃度の違い

農薬を使用するタイミングは、収穫前=栽培の時点と、収穫後=輸送の時点の2つに大きく分かれます。

農産物を収穫する前、つまり栽培中に農薬を使用することを「プレハーベスト」と呼びます。これは、雑草や害虫の駆除を目的に、除草剤や殺虫剤を畑で散布する使用法で、私達が持っている一般的な農薬使用のイメージと合致します。

また、収穫後の農産物に直接農薬を散布することを「ポストハーベスト」と呼びます。これは、栽培中に農薬を使用する「プレハーベスト」に比べて残留する農薬の濃度が高くなるため、日本国内での使用は原則として禁止されています。

しかし、これはあくまで日本国内で作られる農作物の場合に限られます。海外から日本へ輸入される農作物には、例外規定が存在しており、輸入農産物のポストハーベストは、「食品添加物」として使用が認められているのです。長期間・長距離の輸送にも関わらず、商品価値を維持するためには、収穫後の薬品使用が不可欠だからです。

◆ポストハーベストの実態

ポストハーベストは、栽培中に使うものより数倍~数百倍高い濃度で農作物に直接ふりかけたり、農作物を薬液に漬けたりして使います。このため、もともとの付着濃度が高いうえ、太陽光線で分解されることもなく、栽培中に使う農薬よりも残留濃度がずっと高くなります。

ポストハーベスト農薬の防かび剤「ジフェニール(DP)」「イマザリル」「OPP」「TBZ」は表示の義務があるので分かりますが、防かび剤以外のポストハーベスト農薬(殺虫剤など)については、使われていても表示されません。これらのポストハーベスト農薬のうち国内で使用が禁止されているものが検査で見つかったり、残留基準違反のものが見つかったりする場合があります。

海外から輸入される農産物のポストハーベストの実態を、いくつかの実例で見てみましょう。

輸入品には米国産が多いオレンジですが、米国でのオレンジの収穫後の処理工程は以下のようなものです。

処理場に入ったオレンジはまずブラシをかけられます。ここで、外皮の表面にある茶色のかさぶたなどが削り取られてきれいな色になります。しかし、外皮の表面は傷だらけになり、細胞膜が破れるので、このままではすぐにかびが生えてしまいます。そこで、まず殺菌剤をスプレーします。

次に、白かびを防ぐため、発がん性のある防かび剤「OPP(オルトフェニルフェノール)」が入ったワックスをかけ、さらに緑かびを防ぐために催奇形性のある防かび剤「TBZ(チアベンダゾール)」や発がん性のある防かび剤「イマザリル」をスプレーします。

こうしてオレンジの表面はピカピカ光ってきれいに見えますが、農薬入りワックスが光っているだけです。オレンジの皮にかびが生えないのは、かびが生えないほど強い毒物が塗られているからなのです。

次にレモンの処理工程です。処理場に運び込まれたレモンはまず「塩素剤」のプールに漬けられます。引き上げられると、「アルカリ剤」で洗われ、さらに殺菌作用のある「2.4-D」をスプレーしてから、冷蔵倉庫に入れられます。2.4-Dはベトナム戦争で用いられた枯葉剤の主成分で、発がん性があります。さらに出荷時には、発がん性防かび剤の「OPP」、催奇形性のある防かび剤「TBZ」をかけます。

埼玉県の実験(00年~01年)では、輸入レモンやオレンジをナイロンたわしで30秒間こすって流水で洗い流しても、防かび剤が25~90%残りました。農薬別の除去率はイマザリルとOPPが約30%、TBZは約65%にとどまりました。

また、レモン片を飲料に入れる場合の農薬溶出量を知るため、熱湯に輪切りレモンを入れて1分間置いたところ、イマザリルとOPPは約40%が、TBZは約60%が溶出しました。

さらに、輸入農産物と一緒に入ってきた害虫を殺虫するために、くん蒸という形で、農薬がかけられています。これは、密閉した室内でガス状くん蒸剤やくん煙剤を充満させ一定期間放置しておくというものです。

くん蒸に頻繁に用いられる薬剤の臭化メチルは、アメリカEPA環境保護機関やオランダ政府から、“発ガン性の疑いがある”との研究報告が出されています。この劇物に指定されている臭化メチルの毒性はかなり強く、中毒症状としては悪心、嘔吐、酩酊状態、めまい、頭痛、上気道の刺激、灼熱感、肺水腫、呼吸困難、喀痰、チアノーゼ、眼球震盪、散瞳、四肢けいれん、麻痺、狂燥状態、ショックなどがあります。また常温で気体の化合物であるので、くん蒸に当たっては、写真のようにガスマスク着用ということになります。

日本では、収穫後の農産物への農薬使用はほとんどないので、1974年に米国から輸入されたかんきつ類からOPPとTBZが検出されると、当時の厚生省は違法添加物として摘発しました。ところが、ポストハーベスト無しでは農産物の輸入は成り立たないため、政府は後に米国の要求を受け入れ、77年にOPPを、78年にTBZを、それぞれ「食品添加物」として許可したのです。

つまり、日本国内でどれだけ規制を強めても、輸入品からは禁止薬品が残留した農産物がいくらでも流入しうるのが現状であるといえます。

◆TPP参加による影響は?

野田首相が交渉への参加を表明したTPP(環太平洋経済連携協定)については、「関税が撤廃されることで日本の農業が大打撃を受ける」との反対意見と、「製造業の輸出が増やすためには参加が必要だ」という賛成意見との、二項対立的な議論ばかりがマスコミでは取り上げられています。

しかし、TPPが締結されることによる影響は、単に農業が打撃を受けるだけには止まりません。

TPPには、「2015年までに農産物、工業製品、サービスなど、全ての商品について、例外なしに関税その他の貿易障壁を撤廃する」ことが定められています。つまり、関税だけではなく貿易の障壁となる日本の法律・制度の一切が取り除かれてしまいかねないのです。(たとえば日本の国民皆保険制度は、アメリカの保険会社にとって商売の邪魔でしかない)

TPPを締結することで、狂牛病の月齢制限の撤廃、遺伝子組み換え作物・ポストハーベストの規制撤廃、日本で禁止されている添加物や医薬品の使用認可といったことが次々に起こる可能性があるのです。そうなれば、現在よりも確実に残留農薬や添加物などによるリスクが高まることは不可避です。

◆残留農薬への対応どうする?

農薬の規制は数十年前に比べると格段に厳しくなり、少なくとも「残留農薬による急性中毒を起こす事態はほとんどない」と言っていいでしょう。ただし、輸入農産物のポストハーベストによる農薬の残留濃度は、国内で生産する野菜よりも高く、また国内で禁止されている薬品も使用されているので、リスクが高いことは否定できません。

現在、目に見える形での被害はなくても、摂取し続けることによる悪影響が将来に渡って出ないかどうか、実は良く判っていません。1970年以降のアレルギー疾患やガンの増加には、工業化の進展による大気汚染などの様々な要因が考えられますが、残留農薬による影響も原因の一つではないかとの疑いがあります。

では、残留農薬のリスクから身を守るにはどうしたらいいのでしょうか?

農薬が最も残留するのが表面の皮の部分です。すぐにできる対策としては、野菜や果物の皮は必ず流水でよく洗い、厚めにむいて取り除くことです。また、昔ながらの日本の調理法も農薬などの有害物質除去に効果があると言われています。細かく刻んで表面積を大きくした上で、「ゆでる」「酢に晒す」などの一手間かけて下ごしらえをすることで、かなり残留農薬を取り除くことができるという実験結果も発表されています。

しかし、こうした個人レベルでの対策には限界があります。現在のように、産地から消費地までの長距離・長期間の輸送が常態化し、かつ市場の流通に耐える商品価値を維持しようとすれば、農薬を使用する量を減らしていくことはできません。加えて、TPPが締結されて市場開放の圧力が高まれば、今後ますます食品のリスクが増大することは避けられそうにありません。

残留農薬の問題を根本的に解決するには、農業のあり方そのものを変えていく必要があります。今後は、地産地消を実現できるように、顔の見える生産者とのネットワーク形成が、日本社会の課題になってくるのではないでしょうか?

投稿者 daiken : 2011年11月27日

TweetList

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://web.kansya.jp.net/blog/2011/11/1243.html/trackback